サバンナや森林の中を悠然と歩くゾウ。堂々とした姿の中でも、特に目を引くのが大きく広がった耳です。しかし、ゾウの大きな耳は、見た目のインパクトだけではありません。実は、過酷な自然環境の中で命を守るための驚くべき機能が数多く備わっているのです。

ゾウの耳が大きい理由を3つ紹介します。

- 体温調節

- コミュニケーション機能

- 威嚇

ゾウは汗をかくことができないため、耳を使って体温を下げるという驚きの工夫をしていたり、仲間同士の会話に耳を活用していたりと、一見シンプルに見える耳にも実に奥深い世界が広がっています。また、敵や外敵から身を守るために耳を使って威嚇する姿にも注目です。

それぞれの役割には、ゾウの知性や社会性、そして生き抜くための知恵が詰まっています。

当記事では、ゾウの耳がなぜこれほどまでに大きく進化してきたのか、わかりやすく丁寧に解説していきます。

ゾウの耳が大きい3つの理由

理由1.体温調節

ゾウの耳が大きい最も大きな理由は、「体温調節」です。ゾウは汗腺が発達していないので、汗によって体温を下げることができません。汗の代わりに耳が重要な「放熱装置」として機能しています。

ゾウの耳には非常に多くの血管が張り巡らされています。耳に集めた血液を外気にさらすことで、体内の熱を下げることができるのです。さらに、耳をパタパタと動かすことで風を起こし、風の流れによって熱の放出がより促進される仕組みになっています。

特にアフリカゾウは、暑く乾燥したサバンナ地帯に生息しているため、熱を逃がす必要性が高く、アジアゾウよりも耳が大きく進化しています。また、暑い日中には耳を横に広げて最大限の放熱を図り、逆に気温の低い朝晩には耳をたたんで熱の放出を抑えるなど、耳を使い分けることで体温の調節を巧みに行っているのです。

理由2.コミュニケーション機能

ゾウは、音を使ったコミュニケーションに非常に優れた動物です。

大きな耳は、人間には聞こえない微細な音を捉えるための「アンテナ」のような役割を果たしています。ゾウは低い周波数の音(インフラサウンド)を用いて、10km以上離れた仲間と情報をやりとりすることができるのです。集まった情報は、群れの移動や外敵の警告、繁殖期の合図などに利用されています。

また、耳の動きや位置を変えることで、群れの中での感情や意思を示すボディランゲージの一部としても機能しています。たとえば、耳を軽く後ろに倒すことで警戒心や不安を示し、耳を前に大きく広げることで興味や威嚇のサインを送るなど、耳の使い方にはさまざまな意味が込められています。

大きな耳の動きによって、仲間同士での意思疎通がスムーズになり、群れ全体の協調行動を促す役割も果たしています。耳は単なる聴覚器官だけではなく、複雑な社会性を支える重要なツールなのです。若いゾウは親や年長のゾウの耳の動きを観察しながら、社会のルールや感情の伝え方を学んでいくと考えられており、耳は教育の場でも大切な役割を担っています。

理由3.威嚇

ゾウの耳は、防御や威嚇といった目的でも活用されています。敵や外敵に対して耳を大きく広げて体をより大きく見せることで、相手にプレッシャーを与えるのです。体を大きく見せることは、実際の戦闘を避けるための視覚的な威嚇手段であり、多くの野生動物で見られる行動でもあります。

たとえば、興奮状態にあるゾウは、耳を大きく広げながら頭を上下に振るといった動作を見せ、捕食者や人間などに対して「これ以上近づくな」という強いメッセージを送ります。また、耳をバタつかせて風を起こし音を立てて、さらなる威圧効果を生み出すこともあります。ゾウの中でも特にオスは縄張り意識が強いため、威嚇行動が顕著に見られます。

ゾウは、頭を高く持ち上げて耳を広げ、体を大きく見せることで威嚇の姿勢を示し相手に対して強い印象を与えます。威嚇行動は、争いを避けるための知恵であり、ゾウの知能の高さや危機回避能力の一端を垣間見ることができます。

ゾウの基本情報

| 生息地 | 主な生息地はサハラ以南のアフリカ、南アジア、東南アジア |

|---|---|

| 種類 | 2種類 アフリカゾウ (サバンナゾウとマルミミゾウを別種とする場合も) アジアゾウ |

| 体長(鼻を含む) | サバンナゾウ:約6~7.5m マルミミゾウ:約4~6m アジアゾウ:約5.5~6.5m |

| 耳の大きさ | サバンナゾウ:縦約2m、横約1.5m アジアゾウ:横約70㎝ |

| 鼻の長さ | 約1.5~2m |

| 肩高(体高) | サバンナゾウ:約2.6~4m マルミミゾウ:約1.6~3m アジアゾウ:約2~3.5m |

| 体重 | サバンナゾウ:約5~7t マルミミゾウ:約2.7~6t アジアゾウ:約2.5~5.5t |

| 食べ物 | 草、木の葉、樹皮、果実など 1日100〜200kg以上 水:1日100〜300L |

| 寿命 | サバンナゾウ:約60〜70年 マルミミゾウ:約50~60年 アジアゾウ:約48~60年 |

| 走る速さ | サバンナゾウ:時速25km(最大時速約40km) |

種類や生息環境で違う耳の形と大きさ

ゾウの耳の大きさや形は、実はすべてのゾウが同じではなく、種類や生息環境によって大きく異なります。乾燥して暑い地域に住むゾウほど耳が大きく、湿度が高く気温が安定している地域に住むゾウは耳が小さい傾向があります。

つまり、ゾウの耳は単に「大きいから目立つ」というものではなく、耳の形状や大きさには生存に関わる重要な意味が隠されているのです。耳を見るだけで、どの種類のゾウなのか、どんな環境で暮らしているのかをある程度推測することができるのも、ゾウという動物の面白さのひとつと言えるでしょう。

世界には主に「アフリカゾウ」と「アジアゾウ」という2つの主要なゾウの種類が存在しており、それぞれの耳の特徴は生活環境に適応するかたちで進化してきました。

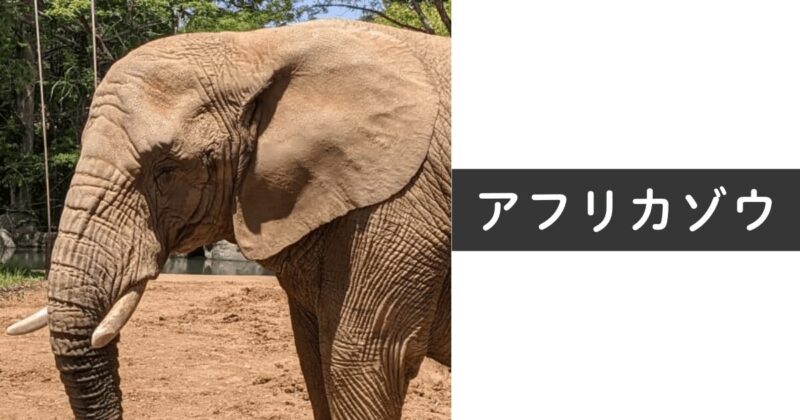

アフリカゾウの耳:大きくてうちわのような形

アフリカゾウの耳は非常に大きく、顔の半分以上を覆うほど広がっています。耳の形はまるで“うちわ”や“大陸の形”にたとえられることもあります。

アフリカゾウは体が非常に大きく、暑い環境で体温を効率よく下げる必要があります。そのため、大きな耳で熱を外に逃がしやすくしているのです。また、アフリカゾウの耳には多くの血管が密集しており、ここを通る血液を冷やすことで体全体の温度を調整する役割を担っています。

アフリカゾウの大きな耳は、暑く乾燥したサバンナや森林地帯などの過酷な環境に対応するためのものです。

アジアゾウの耳:小さめで丸みのある形

アジアゾウの耳はアフリカゾウに比べて明らかに小さく、やや丸みを帯びた形です。

アジアゾウは、インドや東南アジアなどの比較的湿度の高い森林地帯や山岳地帯に生息しています。なので、アフリカゾウほど極端な暑さにさらされることが少ないため、比較的小さな耳でも十分に体温調節が可能です。

しかし、耳の放熱機能はそれほど必要ないとはいえ、耳を動かして風を起こすなどの機能は健在で、暑い時期には耳を活発に動かして放熱を助ける行動も見られます。

ゾウの耳が教えてくれる動物の適応力

ゾウの耳の大きさには、見た目以上に合理的で多機能な理由があります。体温調節の効率化、高度なコミュニケーション、そして外敵への威嚇といったさまざまな場面で耳が活用されているのです。

ゾウの耳は、単なる大きなパーツではなく、生きていくうえで欠かせない役割を果たしていて、まさに「生きるための耳」といっても過言ではありません。

また、種類や生息環境によって耳の大きさや形が異なることからも、ゾウの耳が生活に大きく影響していることがわかります。暑く乾燥した地域に住むアフリカゾウは大きな耳を、湿度の高い森林地帯に住むアジアゾウは比較的小さな耳を持つなど、それぞれの環境に適した進化を遂げてきました。

大きな耳の役割を知ることで、ゾウという動物がどれほど巧みに環境へ適応してきたかがより深く理解できます。大きな耳は、ゾウの暮らしや生態を読み解くためのヒントがたくさん詰まっているのです。